2004年12月11日 (土) -ムンゲール公演

朝の9時すぎにキーウール・ジャンクション駅に到着。小さな駅のホームに降り立つと、白いクルター・パージャーマーにカーディーの茶のチョッキを着た中年男性と一人の小年が近づいてきた。われわれの荷物を奪い「こっち、こっち」と駅舎のVIPルームへ案内した。われわれが席に着くと、その中年男性は二人の首に花輪をかけつつ自己紹介をした。てっぺんの薄くなった七三分けの髪、日焼けした広い額、立派な灰色の鼻髭、ひょうひょうとした物腰だ。

「わたしの名前はマノーハルです。あなたがたをムンゲールまでお連れするために来ました。ムンゲールまでは60キロほどです。主催者がみな首を長くして待っています。とりあえずここで休んで下さい。チャーイにしますか、それともコーヒー」。

4人でコーヒーを飲んでいると、汚れた制服を着た真っ黒の男がマノーハルジーに文句をいっている。VIPルームは、ちゃんとした手続きがないと利用できない、勝手に入ってもらっては困る、といったようなことをいっていた。しかし、マノーハルジーは、君はだれそれという人物を知っているのか、オレは彼と友達だ、ここではいつもこの部屋を使っている、今まで文句をいわれたことはない、などとしぶとく食い下がり、結局制服を着た男は根負けして出て行った。インドでは堂々としたかつ強引な主張はたいてい通る。

チェータンが、帰りの列車予約に行った。ボーカーローまでの復路の分はすでに予約していたのだが、わたしが予定を変更したためだ。というのは、当初はチェータンと一緒にボーカーローに戻り、1泊した後コルカタへ戻るつもりだったが、それをやめてムンゲールから直接バナーラスへ行くことにしたのだ。コルコタで居候させてもらったラート氏には、コルカタに戻ってきたらずっと泊まっていていいといってくれていたし、サロード奏者のテージェーンドラ、声楽家のラシード・カーン、タブラー奏者のシュバンカル・バナルジー、タンモイ・ボースなどの友人たちに会いたかった。ただ、コルカタの超過密な街の様子や猛烈な排気ガスを想像すると、時間とエネルギーをかけて再び戻るのは気が重くなった。それに、次の目的地であるバナーラスはムンゲールから比較的近い。チェータンは、深夜1時10分バナーラス行きの列車の予約をして戻ってきた。比較的安全なACスリー・タイヤーは取れなかったらしいが、わたしには問題はない。

10時ころ、マルティのミニバンに4人で乗りこみムンゲールに出発した。

ナショナル・ハイウェーといっていたが道路はひどい状態だ。いたるところに穴があき、まともに走れない。上下左右に激しく揺れる車窓からはビハールの農地が延々と広がっていた。菜の花の黄色が美しい。途中に通過する村々のたたずまいも懐かしい。よどんだ池、ごみ捨て場で大儀そうに動く牛や羊、残飯をあさる豚、皮膚病にかかった痩せた野良犬、目を閉じてじっと陽に当たる猫、粗末な棒切れで遊び回る下半身裸の子どもたち、泥の家、脱糞しながらじっとこちらを見る老人、チャーイや雑貨を売る掘っ立て小屋、ダール豆の畑。バナーラスに住んでいた25年前も同じような風景を見たが、ちっとも変っていない。多分、100年前も、いや1000年前も同じかもしれない。ビハールの田舎は、グローバリゼーションやIT化や巨大ショッピング・モールやGPSカーナビやインターネットなどほとんど無関係にミリ単位でしか変化していないように見えた。時代から取り残されたというよりも、威厳すら感じられる遅滞あるいは停止。25年前もそうだったが、ビハール州はいまだにインドでも最貧の州だ。

家が数軒しかない小さな集落にさしかかったところで車がパンクした。われわれはしばらく外に出て修理を待った。地平線まで広がる大地に暖かい陽が降り注ぐ。文明の音はまったくない。マノーハルジーは、われわれが尋ねたわけでもないのに、ビハール州の腐敗しきった政治的状況などをひっきりなしに説明して嘆く。

「道路などのインフラ整備の予算はちゃんとあるのだが、実際はすべて政治家や役人の懐に入り何年経ってもひどい状況は変わらない、困ったもんだ、困ったもんだ」

途中に大きな川が見えた。マノーハルジーはガンガージーだと教えてくれた。

ムンゲールの街に入った。石造りの門を通過すると、右手に古い城壁が見えた。マハーバーラタに出てくるカンド王の居城跡だという。門を通ってしばらく、広い敷地の政府要人住宅や事務所が両側に建ち並んでいた。しばらくして右手に大きな白い6階建ての建物が見えた。マノーハルジーが、有名なヨーガ・センターで、世界中からヨーガを習いにやって来ると説明した。日本人は多くないが、最近は韓国人がよく来るという。韓国ではヨーガ・ブームが起きているのだろうか。

ごみごみした狭い通りの角にある住宅に案内された。今日のコンサート主催者の一人であるR.A.スィン元教授宅である。あまり大きくはないが、周りの家々に比べて堂々としたたたずまいだ。ただ、側溝の泥の異臭が気になった。

玄関ドアのところで、若い女性にいきなり足に触る挨拶をされた。さらに彼女は、わたしとチェータンの額に赤いビンドゥーをつけた。玄関を入るとすぐに広い吹き抜けの居間になっていた。窓際に机と椅子と電話。その横が2階へ上がる階段になっていた。わたしには、1階にある唯一の寝室があてがわれた。

今回のコンサートは、R.A.スィン氏の息子、ヴィカースがチェータンの勤めるボーカーローのDPSの同僚である関係で企画されたようだ。目の良く動くハンサムなヴィカースは、大学でヨーガと心理学の修士号を取った後、最近DPSにカウンセラーとして雇用されたという。現在ボーカーローに住んでいるが、この日のために戻ってきたのだった。

60代半ばのR.A.スィン元教授は、ふさふさとした白髪に眼鏡をかけた知的な風貌の紳士だった。ある大学の政治学教授を定年退職後、ヨーガの普及活動を行っているという。奥さんも元歴史学の教授とのこと。自宅には数人の青年たちがなんとなく家の中をうろうろしていた。みなヨーガを習っている学生だった。

部屋で荷物をほどいていると、マノーハルジーが、ラス・グッラーとチャーイを持ってきて何か話したそうな顔でわたしの作業を見た。とにかく何かお世話したい、という表情だ。何もないというとがっかりした顔で出て行った。しばらくすると今度はR.A.スィン氏が現れ、不自由はないか、欲しいものはあるかと聞きながらベッドの上に散らばるわたしの荷物を手に取って見る。携帯電話を手に持って「へええ、これは新しい機種だな。インドにはない」といった。iPodに目が移ってまた訊く。「これは何だ。日本製か」「音楽を聴く機械でアメリカ製です」「なるほど。で、その機械は何だ」とコンピュータなどを指差したので開いて書きかけの日記を見せた。「これは日本語か。さっぱり読めん。これで日記を書いているのか」「そうです」「何か必要なものがあったらいつでもいいなさい。もうちょっとでランチだ」元教授はこういい残して退出した。

昼食は、パーラク・パニール、アールー・ゴービー、ラージマーダール、野菜サラダ、プーリー、ご飯。たっぷりの量だった。この家もベジタリアンだ。

昼寝の後、部屋で着替えをして会場へ出発した。ヴィカースの運転する軽自動車マルティに全員密着状態5人乗り。狭い商店街にうごめくリキシャ、牛、荷車、スクーター、買い物客の間を泳ぐようにゆっくり進む。路面は穴だらけだ。10分ほどで到着したのは、大きな幼稚園だった。表通りに面した建物の壁にわたしとチェータンの名前がヒンディー語で書かれた看板があった。

まず、案内されたのは幼稚園の園長室だった。R.A.スィン氏が、園長、地方行政の役人、教育長などなど、この地方の有力者にわれわれを紹介した。表敬訪問といったところだ。ついで2階の控え室へ。ベッドが二つあった。それほど広くない部屋に関係者らしい人たちがひしめていていた。ほとんどがチェータンの知り合いのミュージシャンのようだ。その一人が、今日のわれわれの伴奏者、ギリシュ・チャンド・パータクだった。チリヂリの薄い髪のでっぷりした男だった。彼はバナーラスのチョテーラール・ミシュラーに習ったという。チョテーラールと聞いてとても懐かしなった。チョテーラールさんは、わたしが留学していたころのBHUのタブラー教授で、彼の演奏は当時よく聴いた。眼鏡をかけた優しそうな顔をしたオッサンだったような気がする。

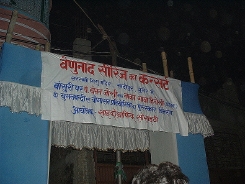

控え室のすぐ横が縦に長いホールになっていた。ぎっしり満員だった。後ろの方では立っている人もいる。後で聞くと400人くらいだったという。舞台は床面からかなり高いところにあった。段差はわたしの背丈くらいあった。その舞台の背面には、今回のツアーのタイトルであるヴェーヌ・ナード、われわれ二人の名前、主催団体であるサイコグラフィック・ソサイアティー、とヒンディー語で書かれた大きな吊り看板が下がっていた。なんとなく怪しげに響くサイコグラフィック・ソサイアティーというのはどういう団体なのだろうか。

舞台に近い客席は床に敷物を敷いた桟敷席になっていた。そこには幼稚園児から小学生くらいの子供が座り、ざわついていた。中央通路には、ごつい三脚に据えられたプロ用のビデオカメラが準備されていた。建物の外から、結婚式のにぎやかしと思われる大音量の映画挿入歌が聞こえてくる。

われわれが来賓用の椅子に座ると、ヴィカースがマイクをもって中央の演台に立ち大声で開会を告げた。この時点で、聞いていた開演時間の2時はとうに過ぎていた。

まず、壇上に現れた若いすらっとした女性が、客席の子供たちにマントラを唱和させた。ついで、数人の来賓挨拶、R.A.スィン元教授の解説によるヨーガ・ポーズのデモンストレーション。6人の若い女性と一人の青年がヨーガの複雑なポーズを次々に披露した。ポーズが静止するごとに拍手が沸く。女性の一人がバケツをもって正面に立ち、口から飲み込んだ水を鼻から出した。ヨーガのジャル・ネーティーである。ここでも拍手。さらに彼女は、口に入れた糸を鼻の穴から出してごしごしと掃除をする。ヴィカースは、こうした一連のプログラムの一つ一つを大声で紹介した。ヨーガ演技が終わると、ちょっと太り気味の若い女性がハールモーニアムを前にしてバジャンを歌った。それを薄い色の眼鏡をかけたアンチャン風の男がタブラーで伴奏した。タブラーのチューニングはまったく合っていない。この会の主目的は何なのか、いつ演奏が始まるのか。来賓席に座って眺めるわたしは、なにか場違いなところに紛れ込んでしまったような気分だった。

こうした「儀式」で1時間半くらい続いた後、われわれの名前が呼ばれ、舞台に上がるよう乞われた。チェータン、わたし、ギリシュ・チャンド・パータクの順で、舞台隅に安置された神像の前のオイルランプに火を点けた。それが終わると、主催関係者、来賓が一人1本ずつわれわれにマーラーをかけていく。終わるころには、10本以上のマーラーが首からぶら下がった。

われわれは所定の位置に座り演奏開始体勢に入った。ところが、PAの調整がうまくいかない。ギリシュが音量をもっと上げろと技術者に注文する。わたしの音が聞こえないほどの猛烈なタブラーの音が鼓膜を直撃する。チェータンはチェータンで、トレブルをもっと、ベースももっととうるさく注文。時計を見ると3時40分だった。隣のチェータンに囁いた。

「公演は4時までだよね。君の列車は6時じゃなかった?間に合うかな」

「んー、そうだね。じゃあ、4時半に終わらそう」

チェータンが例によってラーガやアーラープなどを丁寧に解説した後、ラーガ・ハンスドワニのアーラープ、ルーパク・タール、ティーン・タールのガットをまず演奏。長い待機時間、外から聞こえるにぎやかなポップスの音、わたしの横のモニター・スピーカーからのタブラーの大音量、汗ばむほどの蒸し暑さで、わたしの精神も楽器もわずかに狂ってきた。ギリシュのタブラーは、バーヤンをがんがん叩くバナーラス風でかつ大音量。繊細な表現ではとても太刀打ちできない感じになったので、速いパートはほとんどチェータンに任せた。それが聴衆には大受けだった。

わたしのソロの最上川舟歌の後、チェータンの各地方節を混ぜ込んだバナーラスィー・トゥムリー。

そして最後はバティヤーリーだった。二人で短い笛をピラピラ吹きまくった。

舞台で立ち上がり喝采を受けるわれわれは、R.A.スィン元教授から一人ずつショールが手渡された。そこでまた大きな拍手。あまり理想的とはいえない状況でのツアー最後のコンサートは、まあ、成功といえるだろう。

楽屋に戻ると人が次々に押し寄せ、われわれに賛辞を述べた。今日はとくにチェータンの独壇場だったので応対に忙しいそうだ。わたしは数人からサインを求められた。

会場を出たときはすでに5時を回っていた。チェータンはR.A.スィン元教授宅へ行く時間がないので、会場から直接駅に向かうことになった。家にあるスーツケースは別便でだれかに運んでもらうことにしたようだ。舞台衣装のままのチェータン、わたし、しゃべり続けるマノーハルジー、少年がヴイカースの運転する車に乗り込んだ。薄暗くなった穴だらけの通りを、牛、リキシャ、人、車、トラックの洪水をかわし駅へ急いだ。

5時45分、ジャマールプル駅到着。時刻表の時間には間に合った。チェータンがボーカーロー行きの列車に乗ったのは6時半だった。別れ際、彼は

「疲れたけど楽しかったね。またやろう。これは、ほんのお礼だから取ってくれ。バナーラスの宿代の助けにはなるだろう」

とわたしに封筒を渡した。3,000ルピー(=7,500円)入っていた。インドの基準からすると大金である。断ると、

「僕の損失もないし心配いらない。かえってきちんと出演料を払えなかったのが申し訳ない」

といって封筒を押し返してきた。

「明日は日曜日だから一日中寝るよ。バナーラスに着いたら電話してよ。ヴィノードにダイヤモンド・ホテルを予約するように電話したから」

といい残し、彼は夜行列車でボーカーローへと帰っていった。今度はいつ会えるだろうか。チェータンと一緒に過ごしたのはたった1週間だったが、とても密度の濃い時間だった。きっと彼もそうだったに違いない。

チェータンを見送った後、ヴィカースが

「ちょっと叔父の家に立ち寄りたい」

というのでつき合った。

「今日、26歳になる娘、サヴィターの結婚式でコンサートには行けなかったんだ。行きたかったけど」

とその叔父さんは、停電のためランプ明かりの暗い部屋でコーヒーを飲みつつ話した。

「結婚相手は、どこかの大学の教師で28歳。当然見合結婚だ。この地方ではまだまだ見合結婚が主流なんだ」

と、20代後半独身のヴィカースが補足した。持参金を払う習慣があると聞きましたが、いくらぐらいなんですか、と叔父さんに尋ねた。

「40万ルピー払った」

日本円で100万円だ。タブラーの教師としてニーメーシュがDPSからもらう給料が6,000ルピー(15,000円)であることを考えると、インドではとんでもない大金である。

R.A.スィン元教授宅には、数人の若者たちがわれわれの帰りを待っていた。彼らはコンサートのスタッフだった。われわれの演奏はまともに聞いていないから、ここで聞かせてくれとせがまれた。夕食後、ヴィカースがタブラーを持ち出してきたので一緒に軽く演奏した。終わると、インドの民謡はできるか、映画音楽はできるか、バジャンはどうだとリクエストしてきた。その種の音楽をあまり知らないし、公演が終わったばかりでくたびれていたので勘弁してもらった。

列車予定時間の深夜1時にはまだ間があった。

「絶対に時間通りには来ない」

というマノーハルジーが電話で駅に問い合わせると、到着は朝の4時半ころになるという。

ベッドに横になって気がつくと3時すぎだった。ずっと起きていたマノーハルジーが、チャーイを作ってくれた。家を出る別れ際にR.A.スィンが1,500ルピーの入った封筒を差し出した。いったんはお断りしたが、ありがたくいただくことにした。

やはりずっと起きていたヴィカースの運転で駅に向かった。同乗したのは、マノーハルジー、彼の奥さんビハーリー、息子の小年、わたしの5人。4時にジャマールプル駅に着きしばらく待つとバナーラス行きの列車がホームに滑り込んできた。ヴィカース、マノーハルジー、少年がわたしの荷物を奪い合い客室まで運んでくれた。列車が動き出したのは4時40分だった。彼らはホームでずっとわたしを見送ってくれた。