2005年1月3日 (月) -プネー2日目

日記もくじ 前の日◀ ▶次の日7時起床。ムンバイに到着する友人を迎えに出かけたアレックスが残していたチャーイを飲んでいると、彼を駅まで送ったスジャイが戻ってきた。

ガラステーブルの上にコンピュータを置き、10時近くまで日記を書いた。スジャイがその様子をスケッチしていたが、それに飽きたと見えて練習を始めた。吹いていたのは、ラーガ・グルジャリー・トーディー。この時間にはぴったりのラーガだ。スジャイの旋律はせわしなく動く。長い音の切れ目がマルハールジーそっくりだ。目をつむって聞いていればマルハールジーがそこで吹いているようだった。しばらくしてわたしも練習に加わった。一緒にアヒール・バイラヴを吹いた。わたしがゆっくりと音を積み上げていくのに対抗するように、スジャイは音域を広くとって素早く動く。わずかに変化させていくわたしのやり方を待ちきれないようだ。

わたしがふざけてジャズっぽいフレーズを吹いた。すると彼は即座に反応してきた。

「オレは、スイスでバンドを作ってるなよ。古典だど演奏するチャンスがあんまりねえべ。こういうのもけっこう面白いけどね」とMDをかけた。プネーへ来る途中にラグーがカーステレオでかけてくれた曲だった。いわゆるフュージョンだ。この種の音楽は聞きやすい。しかし、何度も聞くと飽きてしまう。

「別のフュージョンのテープもあっけど、聞ぎでえかす」

というので、わたしは即座に「ノー」と答えた。彼は、わたしの返答が即座だったことにむっときたらしかった。あっ、悪いこといってしまったかなと思ったが、後の祭りだ。わたしがタバコを買いに外出するとき、質問していないのにこういった。

「オレはよ、音楽学者でもアカデミズムとも関係ねえんだ」

どうも彼は、わたしの返答を、そんなチープな音楽を聞きたくない、と受け取ってしまったようだ。彼には、古典音楽をじっくりと訓練したという経験がないという劣等感があるのかも知れない。移り住んだスイスでは、バーンスリーをある程度演奏できるインド人ということで珍しがられてこれまで活動してきたのかも知れない。出がけにいった彼の言葉が妙に気になりつつ、タバコ屋への道すがらあれこれと考えた。

12時に停電した。スジャイが料理を始めた。作っていたのは、オクラの炒めもの、ポーハー、サラダ。ダイニングテーブルの椅子に座ってその様子を眺めた。彼は調理の手を休めず、よくしゃべる。わたしが、どうせ人間は裸のサルだというと、即座にデズモンド・モリスだな、と反応がいい。こういう反応をするインド人は珍しい。彼のおしゃべりにわたしが短いコメントをすると、そのコメントに関して10倍の返答が帰ってくる。本も読んでいて知識も豊富だ。沈黙の気まずさを恐れるように彼は次々と話題を変えてしゃべり続けた。

ドリスが帰ってきて料理に参加した。

「この人はスイスでも自分で料理すんなよす。すごぐ上手なよす」

とドリスがいった。

「ドリスもとぎどぎすっけど、想像力が少す足りない。キッチンではオレは独裁者だっす。味に関してはよ、お互いにいっさい口ばはさまない、っつうのがオレだのルールだ」

「おっ、それはポーハーだなっす。それ、オレ好きだっす。デリーの友だちんどごで食ったのはんめがった」

とわたしがいった。

「んだが。そんじゃあ、最高のポーハーの作り方ばおしぇっこで」

彼は、ポーハーの調理手順を細かく解説し始めた。

「まずよ、ほれ、これくらい熱した油さ、サルソーン、ターメリック、ヒーング、カリーの葉っぱを入れでど」

鍋から一瞬煙が立ち上った。

「それで、チリだべ、みじん切りたまねぎど、塩パラパラっ。そごさ」

といいつつ乾燥したポーハーに水を入れ、さっと混ぜた。

「ポーハーば水にもどすどぎは、絶対に20秒越えるどだめだっす」

じっと鍋を見つめつつ20数えた後、

「んでこのポーハーを入れでよく混じぇるど。1分だなっす、混じぇるのは。そごさ、ちっちゃぐ砕いだピーナッツと、最後に刻んだコリアンダーの葉っぱば、こげな風に上がらかけで、はい、てぎあがりだべ」

できあがってきたポーハーは実においしそうな匂いと色だった。スジャイの解説はさらに続く。

「これにはよ、さまざまなバリエーションがあんなよ。半ゆでのジャガイモ、にんじん、ココナツ、トマトば入れでもいいなよす」

サラダは、マトゥキー(小さな豆のもやし)だった。調味料の棚にMISOと書いた袋が見えたのでドレッシングを作っていたスジャイにいった。

「そごさ塩の代わりにミソ入れでみろ。んめーぞ」

「んだが。そげなごどすたこどねがったげんど、入れでみっか」

このドレッシングがサラダによくマッチした。ドリスがとくに気に入った。彼らは、スイスでも日本の食材はよく食べるんだといって、豆腐や醤油も見せてくれた。

できあがったランチはどれもおいしかった。解説やおしゃべりが多かったが、スジャイはなかなかの料理人だった。

3人で昼食を食べた後、練習コーナーで横になってスジャイのおしゃべりを聞いた。宗教、神、人間、欲、ヒンドゥー、西洋文明がいかに世界を駄目にしているか、などなど。なんとなく彼の説教を聞いている感じだった。朝から続くスジャイの饒舌は止まらない。彼自身はヒンドゥーの具体的な神々をとくに信じているわけではない。しかし、西洋社会に長く住んでいるうちに、インド的世界観を純化させたようだ。業、輪廻、解脱、苦というインド人の基本的世界観を西洋合理主義に対峙させる。少々論理は荒っぽいが、思わず聴き入ってしまうような説得力があった。

しゃべり疲れたスジャイが寝室に引っ込んだ。わたしはそのまま横になって、iPodのイヤホンを耳に突っ込んでドゥルバ・ゴーシュのラーガ・チャールーケーシーを聞いた。1時間ほどしてから起きて、ラーガ・マドゥヴァンティーを練習。ミーンドを何度も反復していると、昼寝から起きてきたスジャイも練習に加わってきた。彼は例によって速い動きをするものだから、わたしの練習にはならない。

「ほら、こげな動ぎもあっぺした」

彼はこういって得意な動きを披露する。わたしは「なるほど」といって聞くしかない。スジャイのこの饒舌に少しずつ辟易してきた。

われわれが練習しているところへ、アレックスがガールフレンドを連れて戻ってきた。モードという名の小柄なベルギー人の女の子だった。彼らが今晩ここに泊まるため、わたしはプラフッラの家に泊まることになった。

7時前ころ、ラグーとアボーリーが若いインド人女性、プラーチーとともに現れた。ダリス、アレックス、モード、プラフッラの奥さんと娘、アボーリーの聴衆が揃ったところで、昨日に続きホームコンサートが始まった。

プラーチーは古典声楽をやっているとのこと。そのプラーチーとスジャイ、わたしが、ラグーのタブラーを伴奏にラーガ・バーゲーシュリーを演奏した。アーラープ、ジョールの後、ゆっくりしたエーク・タール。あまりにゆっくりしたエーク・タールは、1拍目のサムを把握するのがとても難しい。何度かやっているうちに少しずつこつがつかめてきた。プラーチーは、声に艶があり音程も正確だった。ただ、バーンスリーの基準音Eが彼女には高すぎるので歌いにくそうだった。いっぽう、プラフッラの音程はいつも大幅にずれる。スジャイはそんなプラフッラに首を振り、修正するよう注意する。しかし、プラフッラの耳の問題なのでどうにもならない。ラグーがティーンタールのさまざまなティハーイーを披露して構造を解説してくれたのでともて参考になった。最後はわたしがバティヤーリーを吹いた。スジャイがわたしのメロディーを追いかける。ただ彼はきちんと曲を把握していないのでおそるおそる吹いた。バティヤーリーは大受けだった。

8時半ころホームコンサートは終了。

スジャイのアパートを出てプラフッラ宅へ向かった。プラフッラの家は、サハカールナガルにある7階建てマンションの最上階だった。ゆっくり進むエレベーター内で「エリーゼのために」がずっとなっているのがおかしい。近くのヒンドゥー寺院から人々がバジャンを歌うのが聞こえた。

玄関扉の足元の床に、2センチくらいの小さな金色の足のレリーフが埋め込まれていた。卍模様が一緒についている。どの神様の象徴だろうか。

かなり広い居間に通され家族を紹介された。いつもびっくりしているように大きな目を開けてしゃべる奥さんのヴルシャーリー、がっちりした体格で顔が角張った眼鏡娘のアールピター、75歳になるプラフッラの父親、生まれつき耳の不自由な弟のアバイ、落ち着いて美しいアバイの妻アーディティー、4歳の彼らの息子ソーハン。紹介されて初めて彼らの姓が分かった。マルハールジーと同じクルカルニーだった。それぞれの部屋も見せられた。部屋数も多く、かなり大きなマンションだった。プラフッラはわたしを案内しながらいった。

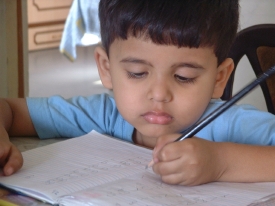

上左から アーディティー、ヴルシャーリー、 プラフッラ、アールピター、父、 アバイ、ソーハン

「こごはよ、もどもど2軒のどごを1つにすたなよす。全部で180平方メートルあんなよす」

ほどなく、ラグーとアボーリーが、プラーチーとインド人青年を伴ってやってきた。濃紺のストライプのシャツ、眼鏡ごしに光る鋭い目つき、がっしりした体格の青年はプラーチーの夫だと自己紹介した。ソフトウェア技術者で、ちかぢか夫婦でスイスに移り住むという。

みなが揃ったところで、真っ白いクルター・パージャーマー姿のプラフッラの父親が、わたしに何か吹いてくれと要求した。伊谷の民謡とバティヤーリーを吹いた。

10時ころに始まった夕食はベジタリアン料理。すごい量とバラエティーだった。アールー・マタル(ジャガイモとグリーンピースの煮付け)、トマトとオニオンのラス・バージー(スープ)、カリー(バターミルクにチャナの粉を入れ、砂糖、塩、ギー、クミン、カリーの葉、煮たドラムスティックで味つける)、マタル・チャート(グリーンピースの唐揚げ)、ローティー、2種のバークリー(ジャワール、バージリーの粉を水に溶いて蒸したもの、スージーに似ている)、ピタラー (3時間水に浸したチャナ豆をニンニク、唐辛子、塩を混ぜて粉にした後、タルカーに混ぜこんで炒めて蒸したもの)、サラダ(キュウリ、ニンジン、玉ねぎ)、キチュリー(ダールにご飯を混んで似たおかゆ状のもの)、ニンジンのハルワー(細かくカットしたニンジンに砂糖を入れて煮詰めたお菓子)、マンゴーのシュリーカンド(調理法を聞かなかったが、お菓子の一種)。プラフッラに一つ一つ説明してもらったが、馴染みのない名前が多く覚えきれなかった。食材、調理法、味は、一部を除き馴染みの薄いものだった。マハーラーシュトラのバラモンの典型的な食事ということだった。

食事中、プラフッラの高速回転ジョークエンジンが止まらない。オチのたびにみんなが大声で笑った。切れ目なく発射されるのでジョークの中味はほとんど覚えていない。彼の舌は、ジョークだけでなく摂食方面でも高速回転だった。食べ物を大量に口に放り込んで咀嚼し、口に空間ができた瞬間、しゃべり出す。ラグーの食欲も半端じゃなかった。二人ともわたしの3倍は食べたと思う。

テレビのある6畳ほどの部屋をあてがわれたわたしは、苦しいお腹をさすりつつソファーベッドに横になった。時計を見ると午前1時だった。